Hirnforscher haben für die plakativ beschworene digitale Demenz keinen Beweis gefunden. Im Gegenteil: Surfen im Internet beugt Alzheimer vor. Bei Kindern besteht erhöhtes Risiko für Schlafstörungen. Von Norbert Lossau

Verändert die Nutzung digitaler Medien das menschliche Gehirn? Lassen sich diese vielleicht sogar gezielt zur Therapie von Hirnerkrankungen einsetzen? Die beiden Hirnforscher Hans-Peter Thier und Michael Madeja erklären, welche Antworten die Wissenschaft auf diese Fragen geben kann – und welche (noch) nicht.

Die Welt: Es wird häufig davon gesprochen, dass die Nutzung des Internets das menschliche Gehirn verändert. Kann ein Hirnforscher einem Gehirn tatsächlich ansehen, ob es einem starken Internetnutzer gehört?

Michael Madeja: Nein. Jegliche Tätigkeit verändert zwar den inneren Aufbau unseres Gehirns, denn die Verarbeitung von Informationen führt zu neuen oder veränderten Kontakten zwischen den Nervenzellen. Das Gehirn eines intensiven Internetnutzers wird daher etwas anders sein – genauso wie das Gehirn eines Berufsmusikers, passionierten Lesers oder Autorennfahrers in einzelnen Hirnabschnitten anders ist. Diese Veränderungen sind aber so subtil, individuell verschieden und unspezifisch, dass man sie zumindest mit den heutigen Methoden der Hirnforschung nicht erfassen, geschweige denn auf das Surfen im Internet zurückführen kann.

Die Welt: Was lässt sich aus Sicht der Hirnforschung überhaupt über die Folgen der Nutzung digitaler Medien sagen? Das Schlagwort „digitale Demenz“ macht die Runde. Ist da etwas dran?

Hans-Peter Thier: Der Begriff der digitalen Demenz ist verfehlt. Unter Demenz versteht die Medizin einen Verlust ursprünglich verfügbarer kognitiver Fertigkeiten – ein Verlust des Gedächtnisses, eine Einschränkung des Denkvermögens, Orientierungsstörungen und letztendlich einen Zerfall der Persönlichkeitsstruktur. Demenzen können viele Ursachen haben. Ein Beispiel sind Hirnschäden infolge von Durchblutungsstörungen. Gemeinsamer Nenner der Ursachen sind Veränderungen der Struktur und der physiologischen Prozesse im Gehirns, so dass sie weit vom Normalen abweichen. Was immer die Nutzung digitaler Medien im Gehirn machen mag – es gibt keinerlei Evidenz dafür, dass sie zu fassbaren krankhaften Veränderungen im Gehirn führt.

Die Welt: Die Frage nach möglichen Verhaltensänderungen, die durch intensives Nutzen digitaler Medien bedingt sein könnten, ist also eher ein Thema für Psychologen denn für Hirnforscher?

Thier: Ich denke, es ist in erster Linie Aufgabe der empirischen Erziehungswissenschaften und verwandter gesellschaftswissenschaftlicher Disziplinen, sich mit dem Nutzen und den Risiken digitaler Medien im Hinblick auf kulturelle und gesellschaftliche Ziele auseinanderzusetzen. Die Frage ist doch, ob und unter welchen Bedingungen die Nutzung digitaler Medien Wissen, Kompetenzen und Werte vermittelt – oder gefährdet. Die Wirkung der digitalen Medien ist zweifelsohne eine komplexe Resultierende aus einer Vielzahl von Prozessen im Gehirn, die für sich Gegenstand der Psychologie und der Neurowissenschaften sind. Doch diese Disziplinen arbeiten zwangsläufig mit stark vereinfachten Modellen, wenn sie die prinzipiellen Mechanismen aufklären wollen. Zu glauben, wir könnten aus einzelnen Erkenntnissen bereits die Wirkung digitaler Medien auf das komplexe Systems Gehirn ableiten, ist schlicht naiver Reduktionismus.

Madeja: Wenn wir von Verhaltensänderungen sprechen, geht es um den ganzen Menschen und nicht nur um die Prozesse im Gehirn. Ob das Gehirn das Verhalten des Menschen vollständig bestimmt, ist eine offene Frage, die naturwissenschaftlich nicht beantwortet werden kann. Obschon die Hirnforschung daher und aus den gerade genannten Gründen die Frage nach der Ursache von Verhaltensänderungen bei Nutzern digitaler Medien nicht abschließend erklären kann, gibt sie uns doch zumindest Hinweise, welche gewohnten Erklärungen wir noch einmal in Frage stellen sollten.

Thier: Wenn das Verhalten des Menschen nicht vollständig von seinem Gehirn gesteuert wird, welche anderen Einflüsse gibt es dann? Betreten wir da nicht den Bereich der Metaphysik?

Madeja: Es geht ganz grundsätzlich darum, dass der Anspruch, etwas durch eine einzige Erkenntnisdisziplin – wie Philosophie, Intuition oder eben auch Hirnforschung – allein erklären zu wollen, viele unserer Erkenntnismöglichkeiten außer Acht lässt. Ob der Glaube an Gott auch dazu gehört, ist eine Frage, die man nur für sich selbst, ganz sicher aber nicht naturwissenschaftlich beantworten kann. Für mich persönlich gehört er dazu.

Thier: Die Frage ist für mich nicht, ob das Verhalten des Menschen vom Gehirn gesteuert wird oder nicht, sondern, was die Neurowissenschaften derzeit erklären können. Ich bin überzeugt, dass tatsächlich alle Facetten des menschlichen Verhaltens und der Eigenschaften der Persönlichkeit, einschließlich dem Treffen von Entscheidungen, auf Hirnprozesse zurückgeführt werden können. Die Hirnforschung ist allerdings noch weit davon entfernt, eine befriedigende Beschreibung komplexerer Leistungen anbieten zu können. Diese Insuffizienz stellt aber keineswegs in Frage, dass komplexe kognitive Leistungen etwas anderes wären als Produkte unserer Gehirne.

Die Welt: Doch welche Aussagen kann die Hirnforschung treffen? Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, die für uns beim täglichen Umgang mit digitalen Medien hilfreich sein könnten?

Madeja: Die Hirnforschung kann der Pädagogik nützliche Hinweise geben. Zwar versuchen Menschen schon seit Jahrtausenden die Erziehung der Kinder zu optimieren. Da gibt es bereits einen großen Schatz an empirischem Wissen, so dass man von der Hirnforschung keine revolutionären Veränderung mehr erwarten kann. Hirnforscher haben jedoch beispielsweise gezeigt, dass beim Erlernen von Schriftsprache im Kindergarten das Lernen am Computer zum Aufbau desselben funktionellen Hirnsystems – des Visual Word Forming System im sogenannten occipitotemporalen Hirnrindenbereich – führt, wie wir es auch vom traditionellen Erlernen der Schriftsprache kennen. Mit solchen Untersuchungen gibt die Hirnforschung der Pädagogik den Hinweis, dass Computergebrauch von Kindern nicht zwangsläufig zur Verdummung führt und dass es Dinge gibt, die man sinnvoll auch mit dem Computer lernen kann.

Thier: Die Hirnforschung gibt uns viele Hinweise, die bessere, eindringlichere und damit letztlich auch erfolgreichere Medienangebote ermöglichen. Denken Sie etwa an den aktuellen Trend, Fernseh- und Computermonitore zu produzieren, die einen Tiefeneindruck ermöglichen und den Betrachter gewissermaßen in die Mitte des Geschehens versetzen. Oder nehmen sie die Illusion einer Eigenbewegung, die durch großflächige, das ganze Gesichtsfeld einnehmende Filmbilder in Cinemax-Kinos ausgelöst wird. Es handelt sich um Seherfahrungen, die von intensiven Gefühlen und Reaktionen begleitet werden. Hier wird die Kenntnis bestimmter neurobiologischen Grundlagen des Sehens in der Praxis genutzt. Wir kennen die Mechanismen, die unser Gehirn anwendet, um uns einen Sehraum mit Tiefe vorzugaukeln, obgleich unsere Augen uns flache Bilder anbieten und wir wissen, was wir unserem Gehirn anbieten müssen, damit es Eigenbewegung meldet. Ich möchte fairerweise anmerken, dass Künstler in Gemälden ähnliche Prinzipien des Sehens und ästhetischen Empfinden genutzt haben, lange bevor Wissenschaftler sie entdeckt wurden. Verstanden sind sie bis heute nur zu einem geringen Teil. Es ist die spannende, junge Disziplin der Neuroästhetik, die Fragen nach den neurobiologischen Grundlagen ästhetischer Empfindungen stellt.

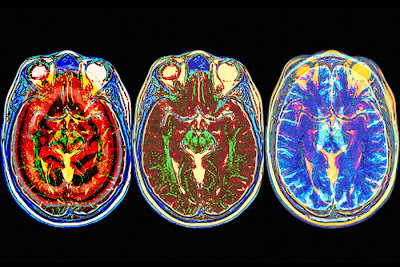

Die Welt: Bei vielen Projekten der Hirnforschung kommen heutzutage sogenannte funktionelle Magnetresonanz-Tomografen (fMRT) zum Einsatz. Mit diesen Hirnscannern lassen sich die gerade aktiven Hirnareale sichtbar machen. Ist das der Königsweg der Hirnforschung?

Thier: Dass Funktionen im Gehirn lokalisiert sind, gehört zum Grundwissen jedes Neurologen. Ein Schlaganfall zieht je nach betroffener Region spezifische Defizite nach sich – etwa Blindheit, den Verlust von Sprache oder von Fingerfertigkeit. Untersuchungen mit dem fMRT erlauben eine Verfeinerung dieser Kartierung, die uns die Beobachtung von Läsionsfolgen ermöglicht und sie erlauben nicht zuletzt auch die Kartierung des gesunden Gehirns. Solche Karten sind sehr wertvoll. Denken Sie etwa an die Planung eines operativen Eingriff, bei dem der Neurochirurg aufgrund einer fMRT-Untersuchung weiß, wo genau das Sprachzentrum dieses Patienten angesiedelt ist, das er tunlichst nicht verletzten sollte. Gleichwohl sind wir weit davon entfernt, mit fMRT-Analysen erklären zu können, wie das Gehirn Funktionen generiert. fMRT-Bilder beschreiben die Verteilung des Energieverbrauchs im Gehirn. Man könnte das mit dem Wärmebild eines Autos nach einer längeren Fahrt vergleichen. Man würde in einem solchen Wärmebild sehen, dass es einen Hotspot im Bereich des Motors gäbe. Und nachdem sich das Auto ja zuvor bewegt hatte, würde man vermutlich hier die Befähigung zur Bewegung lokalisieren und von einem „Bewegungszentrum“ sprechen. Offensichtlich kann man damit aber nicht verstehen, weshalb das Auto fahren kann. Mit mit dem Motor allein ist ein Auto noch lange nicht fahrtauglich. Ganz analog dazu sagt uns die Verteilung des Energieverbrauchs im Gehirn nichts über die Prinzipien und Mechanismen der Informationsverarbeitung aus, die zu den verschiedenen Leistungen des Hirns führen. fMRT-Scanner sind zweifelsohne für die Hirnforschung eine Bereicherung. Jedoch verstellt die suggestive Kraft der Bilder gelegentlich die Sicht auf die Grenzen dieser Methode. fMRT-Untersuchungen als Königsweg der Hirnforschung zu sehen, wäre weit gefehlt.

Die Welt: Sind die Wirkungen der digitalen Medien auf die Nutzer in jedem Lebensalter gleich?

Madeja: Kinder können mit der Information aus digitalen Medien schlechter umgehen als Erwachsene, vermutlich, weil verschiedene Teilsysteme des Gehirns noch nicht ausgereift und voll funktionsfähig sind. Zahlreiche Untersuchungen bei Kindern zeigen unter anderem ein erhöhtes Risiko für schlechtere Schulleistungen, Schlafstörungen und Aufmerksamkeitsprobleme, wenn viel Zeit vor Bildschirmen verbracht wird. Pädiater empfehlen daher, Kleinkindern nicht Computern oder Fernsehen auszusetzen und bei älteren Kindern die Zeit zu limitieren. Ein totales Verbot ist aber nicht angezeigt, denn Kinder müssen natürlich lernen, mit digitalen Medien umzugehen, die ja zunehmend unser Privat- und Arbeitsleben bestimmen.

Thier: Relativ spät reifen jene Areale unseres Gehirn, die wir benötigen, um langfristige Ziele verfolgen zu können und uns nicht von den Verlockungen des Augenblicks leiten zu lassen. Daher sind besonders Kinder empfänglich für alles, was eine unmittelbare Befriedigung verspricht – zum Beispiel ein gut gemachtes Videospiel. Gelegentlich kann man diese Empfänglichkeit durchaus auch segensreich einsetzen: Ich denke hier an eine Therapiestudie, die Kollegen am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung durchgeführt haben. Kinder mit einer erblichen Kleinhirnerkrankung, die zu Gangstörungen führt, erhielten ein videospiel-basiertes Koordinationstraining, das den ganzen Körper einbezog. Die erzielte Verbesserung der Gangstörung war beachtlich. Der entscheidende Grund für diesen Erfolg dürfte sein, dass die Kinder hier mit Begeisterung spielen und daher problemlos dazu gebracht werden können, das Training sehr ausdauernd und über lange Zeiträume auszuführen. Mit einer konventionellen Physiotherapie lässt sich das nicht so leicht erreichen.

Die Welt: Sind digitale Medien auch für alte Menschen geeignet?

Madeja: Bei der Diskussion über mögliche Risiken von digitalen Medien sollte man nicht übersehen, dass sie bei älteren Menschen vorwiegend positive Effekte haben. Internet und E-Mail können älteren Menschen helfen, einer Vereinsamung entgegen zu wirken, ihre Sozialkontakte zu halten und über das Leben um sie herum informiert zu bleiben. Zudem gibt es erste Hinweise, dass das Surfen im Internet der Alzheimer-Erkrankung vorbeugen kann.

Thier: Digitale Medien werden in den kommenden Jahren eine zunehmende Bedeutung in der Rehabilitation von Patienten mit Demenzerkrankungen erhalten. Zahlreiche Studien belegen, dass Demenz-Patienten vom Training in virtuellen Umgebungen profitieren, die auf den Grad der Erkrankung abgestimmt werden können. Sie erlauben beispielsweise das virtuelle Trainieren von Anforderungen im Alltag, wie das Zurechtfinden in einem Supermarkt. Wie beim bereits erwähnten Koordinationstraining gilt auch für dieses Virtual-Reality-basierte Kognitionstraining, dass Grundlage des Erfolges die Kombination einer hoher Trainingsintensität mit der Möglichkeit der Abstimmung auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse des Patienten ist. In einer idealen Welt könnte das natürlich auch ein geschulter und möglichst beliebig verfügbarer Therapeut aus Fleisch und Blut erreichen. Aber in der realen Welt müssen wir auch mit zweitbesten Lösungen zufrieden sein. Und dabei können digitale Medien sehr hilfreich sein.

Aus Die Welt

Neueste Kommentare